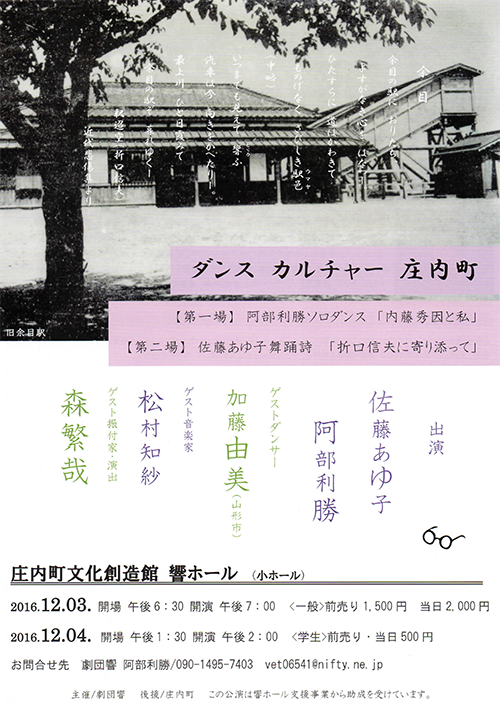

今回は、大学教授を辞し作家活動に入られた森繁哉さんに作品を委嘱しました。森先生は庄内町の歴史を調べ、民俗学者また詩人・歌人でもある折口信夫(おりぐちしのぶ)が余目駅に降り立った際のことを「余目」(初出昭和21年)という詩に記していること、また「陸羽西線」という詩にも着目し、佐藤あゆ子さんの身体に重ね合わせ、今回のトータルのモチーフを「折口信夫に寄り添って」にすると決心されました。

また、歴史を調べる際立ち寄った図書館(内藤秀因記念館併設)で内藤秀因の絵に触発され、「内藤秀因と私」というダンスを私に振ってまいりました(私は実のところ、美術、特に絵の授業が大の苦手でして、写生の2時間は苦痛で、写生場所の学校のグランドで苦悶しておりました。今回はダンス、名誉町民内藤秀因画伯、ちょっと私にとっては高尚ですが、がんばります。ちなみに私は低収です??)

演出に寄せて -演出 森繁哉

阿部利勝ソロダンス「内藤秀因と私」

内藤秀因は日本洋画家界の重鎮です。日本水彩画学会理事長なども務め、日本絵画史の一ページを確実に彩りました。この方は余目町に生まれ、25歳の時に画業に専念するために上京しました。彼の画風から、余目町、庄内平野の風景や生活の匂いが直接立ち上がってくることは、あまりありません。直接的に、故郷を描くということを、むしろ避けた印象さえあります。

しかし、このことが、この方の画風の秘密なのではないでしょうか。彼はヨーロッパ留学の際に、フランス、ルーブル美術館で、ベラスケスなどのリアリズム絵画黎明期の作家たちのの絵を、賢明に模写しています。この作家たちには、リアリズムとは風景や人物を内面化することだという方法論がありました。いわゆる、テーマを内実化させていくのですが、内藤秀因の絵も、そうした「内面の風景」をどう描くかに力点が置かれているように思われます。

直接的には、故郷の風物は絵に登場しないのですが、彼は常に、庄内平野の風景をこころに見据えながら、その作風を確立してきたとも言っていいのではないでしょうか。庄内平野の鮮やかな四季の変化(色合い)、その土地の起伏の端正さ(画面の均衡性)、そして、その土地に生きる人々の質感(肖像画のイメージ性)など、内藤秀因は、幼児からの体験の層を、その画風に積み上げたといえます。

阿部利勝さんには、そうした「内面の庄内平野」を踊っていただくように心がけました。日常的に、庄内平野を仕事場としている阿部さんの日々の農耕体験を、内藤秀因のフランス体験に、直に繋げます。それは、内藤秀因のモダン性と庄内平野(阿部さんの)端正なモダンを繋いでいく試みです。風景というものが、表現者の原動力にどれだけなっているか、庄内町のひ二人の表現者の内面の劇を、みなさんに体験していただくように振付、演出しました。

佐藤あゆ子舞踏詩「折口信夫に寄り添って」

国学者・折口信夫が「陸羽西線」に乗車し、「余目駅」に降り立つまでに体験した車窓や車内風景を「近代悲傷集」という詩集に織り込んでいることは、よく知られているのですが、これまで、あまり、「故障の重大事」に取り上げられてこなかったように思います。

しかし、折口博士は、庄内平野の風景と余目駅の光景に、とても懐かしいまなざしを向けています。折口博士は、庄内平野と余目駅に、風景の人間の関わりの原点を発見したのかもしれません。車窓に広がる庄内平野の風景、そして、駅に行き交う人々の声や仕草は、自然という禍々しいものに寄り添って生きていかなければならない人間の定めを現しているようで、折口博士は、きっとその真実に感動したのかもしれません。

佐藤あゆ子さんは故郷の風景を、常に、生身に感じている「風景・存在者」です。風景を自己の完成に織り込み、人が風土に生きるとはどんなことかを、生きる痛み、痣、徴までに昇華しようとしている、優れた芸術家です。ですから、この舞台を、あゆ子さんの内面性が浮き上がるような構成にしたいと思いました。あゆ子さんの日頃の健闘に報いながら、あゆ子さんが庄内町に生きる応援歌にしたいと思ったのです。

それに、今回はさまざまなゲストの出演者にも恵まれ、あゆ子さんと余目駅を叙事詩風に綴ることができました。

山形在住の優れたダンサー、演奏家、演技者などの方々に手伝っていただき、「余目駅」を「聖なる魂の拠り所」として、余目の街が自然の深淵の核に位置していることを象徴的に表現してみたのです。折口博士の学問、文芸は、私たちのタマシイの奥底を凝視して、それを人類の普遍な知に仕立てようとしました。あゆ子さんに、そうした折口博士に、全身で寄り添っていただきました。

あゆ子さんのダンスを観て、私たちは、生きていることの苦悶、祈願、焦がれ、許し、そして復活のドラマを追体験していただけると嬉しいです。佐藤あゆ子という、まさに風土に稀有なダンサーが命がけで追及しているものこそ、私たちの「生きることの可能性」だからです。

庄内平野の人々へ

本公演の二人のダンサー、ひとりは「あべちゃん」の愛称で親しまれている阿部利勝さんです。稲を作りながら踊っているのですが、この方が、何を考え、どうしてこんなへんてこなダンスをやっているのか、だれもよく分かっていません。でも、このダンサーは、実は、芸術の起源にも遡ることができる「踊りの先生」に生きている類稀なダンサーなのです。舞踏というものが労働と生活の狭間から生まれる、人の生きていくことの輝きや哀愁を表現するものであるなら、阿部さんは、まさに、その始原にあって、踊りを綴ってきた人なのです。ですから、世界の財産のような存在の人です。

もう一人のダンサーは、佐藤あゆ子さんです。彼女もお菓子を配ったり、英語の先生をしたりして踊っているので、何を生きがいとしているのか、よく見えないかもしれません。そして、ダンスをしているというのですから、「今どきの若い者は、さっぱり、分からない」となるのかもしれません。しかし実は、あゆ子さんは海外の大学で、舞踏を学術的に考え、民俗の源流としての芸能ダンスを学んできた舞踏人類学の専門家なのです。そして、庄内町に定住しながら、生きることと舞踏の在り方を、まさに、身を賭けて体現しようとしている学徒ダンサーなのです。すごいことです。

こうした、真摯で一生懸命なダンサーが二人もいる庄内町って、なんと幸せな町なのでしょうか。まさに、ダンス文化を生きている町、ダンス文化の始まりの町として、世界に誇る時代が来るかもしれません。ダンサーのひとりとして、秘かに楽しみにしています。みなさん、二人のダンス人生を育てて下さい。きっと二人は、町民の方々の誇りとなることでしょう。

そして、山形県屈指の女性ダンサーとして世界の至る所で踊っています加藤由美さん、雪国の慎ましい色香を表現する異色のダンサー、歌い手として各地で公演を続ける松村知紗さん、更に、福島の災禍を経て、庄内に在住しながら、庄内文化の新しい魅力を次々に発見してくれている井戸川美奈子さんが参加してくれます。更に、余目気鋭の写真家、本間聡美さんが記録芸術に挑んでいきます。

きっと、庄内町の新しい芸術シーンの始まりと、その未来を感じていただけると思います。人々の秘所ですらある余目駅、そして、人も植物も動物も、ものみな森羅万象の根である庄内平野の豊かなあり様を、芸術的に体験していただけると思います。